「AIの正しい理解と実践」が製造業DXの切り札 導入障壁を下げる支援サービスにも注目

ソフトクリエイトとMMD研究所がセミナーを共催

AIの業務利用が本格化している中で、製造業では、工場などの現場の課題解決にAIをどのように活用できるのか「イメージが湧かない」という声も多く聞かれる。生成AIの登場とその急速な進化によりさまざまな情報が氾濫し、AIに対する誤解も散見されるようになっている。ソフトクリエイトとMMD研究所は2025年5月、「AIの誤解を解く!実例から学ぶ、製造現場の生産性を改善させる正しい使い方とは?」と題して製造業のITユーザー向けに生成AI活用のポイントを解説するセミナーを共催。ソフトクリエイトが手がけたAIの導入事例や両社による調査結果などを基に、製造業におけるAI活用の実践的な知見を披露した。多数のAI導入プロジェクトに携わってきたソフトクリエイト事業推進本部製品開発部部長の畠山覚氏が講師を務めた。

多くの企業は「様子見」のAI導入、背景に三つの誤解と一つの障壁

セミナーでは、まずAIに関して知っておくべき基本的な知識を改めて整理。畠山氏は、企業がAI導入で直面する課題として「三つの誤解と一つの障壁」があると指摘した。

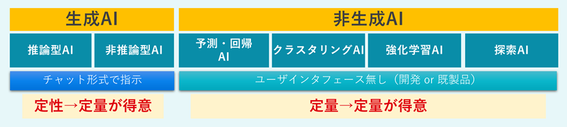

一つ目の誤解は、AIにはさまざまな種類があるにもかかわらず、その区別がされていないことだという。生成AIの普及などの影響で、AI全般の理解について混乱が目立つようになっている。

AIには「生成AI」と「非生成AI」という大きな分類があり、生成AIはさらに「推論型生成AI」と「非推論型生成AI」に分かれる。畠山氏によれば、推論型は一つの事実に基づいて次の事実を推論して積み重ねていくAIで、計画立案や状況判断を得意とする。非推論型は推論機能が簡略化されているが、バランスのよさが特徴だ。レスポンスが速く利用コストも安い。

一方、非生成AIは大まかに、連続値を予測する「予測・回帰AI」、データをグルーピングする「クラスタリングAI」、試行錯誤で最適解を見つける「強化学習AI」、数学的に最適化問題を解く「探索AI」という4種類に分類できるという。「例えば囲碁や将棋のAIには強化学習AIが使われますが、これを使って未来予測をさせようとしてもうまくいきません。AIの種類とそれぞれが得意なことを理解し、利用目的に合わせて選択することが必要です」(畠山氏)

また、生成AIは定性情報から定量情報を抽出・生成するのが得意で、非生成AIは定量情報を分析して意味のある別の定量情報を導き出すのが得意だという基本的な特徴も押さえておくべきだと指摘した。

二つ目の誤解として挙げたのは、「生成AIはなんでも知っている」という多くのITユーザーの過剰な期待だ。「ネット検索の延長のようなかたちで生成AIを捉えた結果、導入に失敗してしまったケース」も実際にあったという。畠山氏は「最近でこそ、Deep Research(Web上の多くの情報を検索・参照してユーザーの目的に応じた詳細なレポートを生成する)という機能を多くのAIプラットフォームが備えるようになっていて、生成AIは未知の情報を解釈する力は持っているのですが、基本的には生成AIの中に持っている知識をベースに回答を作成します」と説明。生成AI自身の知識は「百科事典や国語辞典レベル」だと認識すべきだとした。

最後の三つ目は、「生成AIはどんなことでも回答でき、吸収できる」という誤解だ。例えばRAG(検索拡張生成)の技術を使い、育児休暇の取得について回答する社内向けチャットボットを構築した場合、生成AIはデータベースから抽出したデータをヒントとして回答を生成する。「生成AIはデータベースから取ってきた情報を学習しているわけでも吸収しているわけでもなく、与えられたヒントから質問に対する回答を要約しているだけです。また、ヒントの質によって回答精度が変わり、これは生成AIの能力とは無関係です。こうしたことを理解していないと、生成AIに対する適切な評価ができません」と畠山氏は強調した。

また、AIは導入してみないと効果を評価しづらいにもかかわらず導入コストが高い傾向にある。これが普及・活用の障壁になっているという。AIを提案書作成や電話応対、議事録作成、ファイルサーバーの学習と分析などに活用できるのではないかと期待を寄せるユーザーは多い。しかし、実際にそうした仕組みを開発しようとすると、システムが複雑になり、数千万円規模の見積もりになることも珍しくないという。

こうした誤解と障壁がユーザーの前に立ちはだかり、業務の課題解決にAIを役立てられるという見通しが立たず、多くのITユーザーが「とりあえず様子を見よう」という姿勢になっているのが現状だと畠山氏は指摘した。

「人手不足・技能継承」に悩む製造業、AI活用企業は2割にとどまる

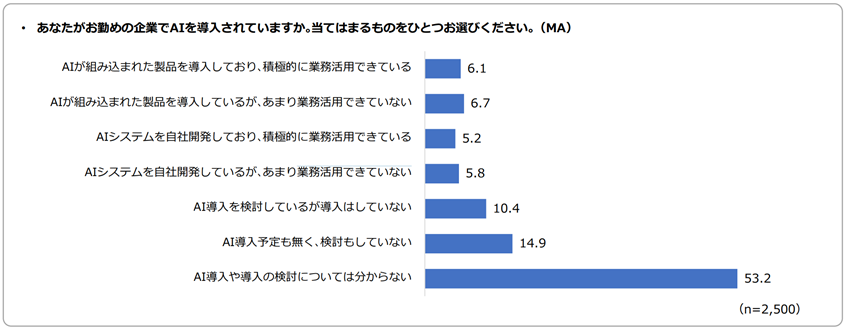

続いて、MMD研究所とソフトクリエイトが3月に共同で実施した製造業向け調査の結果が参加者に共有された。現在抱えている課題について、「人手不足・技能継承の問題」を挙げた企業が最多の38.2%を占め、さらに人手不足・技能継承に課題を抱えていると回答した企業の63.6%が、「解決に向けて動いているが、まだ解決できそうにない」と回答。問題の深刻さが浮き彫りになった。

また、人手不足・技能継承問題への具体的な対策は、人材教育の見直しや作業環境の見直しなど従来の人的対応がほとんどで、デジタル技術の導入による課題解決の試みは十分に拡大していない状況も鮮明になっている。今回の調査でも、回答企業の中でAI活用に取り組んでいる割合は約2割にとどまった。多くの企業は「AI導入を検討しているが導入はしていない」「AI導入予定もなく、検討もしていない」段階にあるという結果になった。

異なる種類のAIを組み合わせて製造業の課題解決へ

ここまでの内容を踏まえ、畠山氏は製造業でAIの可能性を課題解決に生かすための方法論と成功事例についても言及した。同氏が特に強調したのは「異なる種類のAIを組み合わせて活用することの重要性」だ。

例えば「ドル円相場と商品Aの売上の相関関係を分析する仕組み」を構築する場合を見てみよう。チャットのユーザーインターフェース部分に推論型生成AIを使い、質問内容に応じて推論型生成AIがクラスタリングAIや予測・回帰AIに指示してDWHに格納された為替データや商品Aの売上データを分析させ、その結果を基に推論型生成AIが回答を生成するというかたちが一般的だという。ほかにも、マニュアルに即した作業品質のチェックや、仕様書更新の現場への影響度予測、クレーム分析なども製造業のAI活用ではニーズが高く、「生成AIと非生成AIの組み合わせが有効なケースが多いという傾向が見えてきています」(畠山氏)

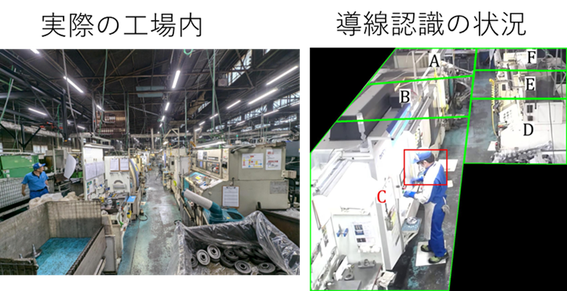

畠山氏は、ソフトクリエイトが手がけたAI導入事例も紹介した。自動車部品工場の生産プロセス改善事例では、従来、熟練者と非熟練者で1時間あたりの部品生産個数や品質にバラつきがあり、各機械の消耗度合いも異なっていたほか、季節による生産性の変動もあったが、それらの原因がつかめないという課題があったという。それに対してソフトクリエイトはAIを活用したソリューションを提案した。

具体的には、AIカメラと予測・回帰AIで工場内の人や物を認識し、センサー情報と共にデータを時系列で収集・符号化。これらのデータから推論型生成AIが状況を認識し、改善点を示唆するという仕組みだ。「製造プロセスの順番を入れ替えたほうが効率がよくなるという指示があり、実際に機械の配置を入れ替えてトライ・アンド・エラーを重ねているところです」と畠山氏は話す。また、熟練者の手の動きや歩幅などを定量化し、その特徴量を抽出するなど、暗黙知の形式知化にも役立てているという。

福祉施設の配膳におけるアレルギー食材対策で、高精度な画像認識を活用した事例もある。iPadで撮影した画像を基に予測・回帰AIがトレイから皿を抜き出して料理を認識するとともに、画像のベクトル化という別の画像認識手法も組み合わせて精度を高めた。最終的に推論型生成AIが総合判定を行い、アレルギー判定だけでなく、その結果に至った理由や注意点も説明・記録できるシステムを開発した。畠山氏は「製造業でも応用できる仕組みだと考えています」と強調した。

自社開発AIプロダクトをベースに多彩な支援サービスを提供

同社は製造業の顧客の課題に対応できるサービスとして、安価にPoCを実施できる「お試し実証試験AI PoCサービス」や、さらに手軽に利用できるAI導入支援サービス「全方位型AI企業導入支援プログラム」を提供している。

お試し実証試験AI PoCサービスは480万円(税別)で提供しており、期間は3カ月程度。AI検証機材費用、AIインフラ、打ち合わせのための交通費(国内)が全て含まれる。ソフトクリエイトの担当者が現場を訪問し、課題の抽出からPoC環境の構築、実施まで支援する。

全方位型AI企業導入支援プログラムは、AIの基礎説明、勉強会、ワークショップ、業務ヒアリング、最適なAI提案をパッケージにしたサービスで、69.8万円(税別)で提供している。こちらも期間中のAIインフラや打ち合わせのための交通費等が含まれている。このプログラムを利用した後にPoCサービスを利用する場合、50万円の割引が適用される。まさにAI導入の障壁を下げるための提案といえよう。

畠山氏は「ソフトクリエイトが自社開発したAIプロダクト『Safe AI Gateway』をベースにすることで、さまざまなサービスを短納期・低価格で提供できています。AIを使わずに済む課題であれば、当社はそれをはっきり申し上げます。漠然とした課題であっても、まずは相談していただければ」と参加者に呼びかけ、セミナーを締めくくった。

提供:株式会社ソフトクリエイト