データ活用の「民主化」を加速 ウイングアーク1stが生成AI版MotionBoardを発表

ウイングアーク1stは10月15日、主力製品であるBIダッシュボード「MotionBoard」の最新バージョン(生成AI版MotionBoard)を発表した。ビジネスインテリジェンス(BI)ツールの活用における長年の課題に「専門性の壁」がある。データが存在していても、それを可視化し、分析するために必要なスキルや知見、ツール操作のハードルが高く、データ活用の「民主化」を阻んできた。生成AI版MotionBoardは、この根深い課題を乗り越えるための解決策と、BIツールの次のステージを提示しようとしている。同日に開催された記者発表会の模様から、生成AI時代のデータ活用の在り方を考察する。

対話で進化するダッシュボードがデータ可視化・分析のハードルを取り除く

記者発表会ではまず、ウイングアーク1st CTOの島澤甲氏が生成AI版MotionBoardの開発背景を説明。2023年に入ってからの生成AIの飛躍的な進化を受け、開発のロードマップを大幅に見直したという。島澤氏は「特にSWE-benchのようなコーディング力を測るベンチマークテストで70点を超えるなど、かなりの高得点を記録する生成AI製品が登場したことは重要なポイントでした」と強調する。

MotionBoardはもともと生成AIを活用した機能を実装していたが、グラフを分析して洞察結果を提供するなど「人間に読んでもらうためのデータを出力する」(島澤氏)のが主なユースケースだった。しかし生成AIの進化により、コンピュータープログラミングという「機械のためのデータ出力」を生成AIが実用に耐えるレベルで実行することが可能になったため、そうしたプロセスを製品に取り込み、新しい価値を市場に届ける方針にシフトした。

これによって、従来のBIツールでユーザーが直面していた大きなハードルを取り除くことができるという。「可視化したいデータがあっても、そのデータからどういうレイアウトでチャートを配置したらいいのか、どんな情報分析をしたらいいのかを考えることがそもそも大変なのです」と島澤氏は指摘。BIツールの活用では、データ分析の知識とスキル、経験に乏しいユーザーが「最初の一歩」を踏み出すことがそもそも難しかった。生成AI版MotionBoardは、その解決策を提示しようとしている。

生成AI版MotionBoardの核となる機能は、「AIウィジェット」だ。自然言語によるユーザーの指示や会話に応じてインタラクティブにダッシュボードを生成する機能で、従来、MotionBoardのダッシュボード開発は1画面あたり半日程度を要していたが、AIとの対話を通じて最短10秒で自動生成できる。

島澤氏は記者説明会でデモンストレーションを披露。分析対象となる架空の商品売上のデータソースを選択し、AIウィジェットのチャット欄に「商品別で、地域が分かるように分析できる画面を作ってください」と指示を入力した。すると生成AIが生成したプログラムがMotionBoard上で実行され、事前に定義したデータソースと突合された上で、商品別・地域別売上の分析結果を可視化するダッシュボードが自動生成された。

生成された画面は、チャットで指示を追記することでブラッシュアップも可能だ。デモでは、「チャートの凡例がビジーなので、削除してください」と指示した結果、即座に修正が反映された。意図通りの画面を作成できたら保存して繰り返し利用できる。自然言語でインタラクティブなやり取りをしながら、動的かつ柔軟に画面を作成できることが、生成AI版MotionBoardの基本的な価値だ。AIウィジェットで独自に画像データを参照させるなどして、通常のBIツールでは標準で実装していないような画面を手軽に作成することも可能だ。

「全てをAIに任せる」は非現実的、BIベンダーならではの視点で示した最適解

アーキテクチャ上のポイントとして、自然言語でのリクエストに対して、AIが都度データを自律的に収集して分析、可視化する仕組みにはしていない。こうした「AIエージェント型」のアプローチでは、リクエストごとに収集するデータや表示結果が異なり、ビジネスにおける実用性という観点では疑問符が付くからだという。島澤氏は「長年運用されたデータベースは複雑化し、人間でも管理しきれなくなりがちです。その状態でAIに適当にデータを持ってこさせるという運用は、致命的なミスリードを生む危険性をはらんでいると考えています。実際、AIを業務に使う上で『全てをAIに任せよう』というお客様はいません。それが開発のヒントにもなりました」と説明した。

コスト面でもAIエージェント型の課題は大きい。島澤氏がAIエージェントだけでデータアクセス環境を試作したところ、1リクエストあたり数百円のコストが発生したという。これを組織として導入し、多くの社員に展開するのは現実的ではないと考えるユーザーが大半だろう。生成AI版MotionBoardは、画面生成時のみAIを呼び出し、データへのアクセス権はMotionBoard上で厳密に管理する。AIが生成したダッシュボードを保存すれば、その後の閲覧時にはAIを呼び出す必要がなく、データが更新されても同じレイアウト、同じ定義で瞬時に表示され、トークン消費コストもかからない。

生成AIは多様な視点を提示するなどの「創造性」が強みだが、ルールベースのデータ処理とは根本的に異なり、正確性や再現性に欠ける。ウイングアーク1stは経営層からビジネスの現場まで幅広い領域でのデータ活用を支援してきた。その経験値を踏まえて、AIに対する向き合い方の現時点での最適解として提示したのが、生成AI版MotionBoardだと言えそうだ。

なお、現段階ではAIモデルとして大規模な画面のプログラムに対応しやすい「Claude 3 Sonnet」を採用しているが、これは差し替えが可能で、進化に合わせて最適なモデルを選択できる設計になっているという。

従来のBIの枠を超えた価値を提供、直感的な「業務アプリケーション」構築も

生成AI版MotionBoardが提供する新たな価値は、データ可視化のハードルを下げることだけではない。データや業務のアクション、ビジネスロジックを、ブロックを組み合わせるような感覚で設計できるフロー開発機能も搭載し、MotionBoard上の操作でデータを加工・修正してデータベースを更新する「業務アプリケーション」そのものを簡単に構築可能だ。ビジネスの現場で実現したい業務プロセスを直感的に形にできるという。

記者説明会のデモでは、ドラッグ&ドロップでステータスを更新できる「かんばんボード」や、生成AIが画像データを参照して生成した入力フォームからデータ入力が可能な「営業日報アプリ」などを披露。島澤氏は「BIツールでは通常やらないような業務ロジックを生成AIコンポーネントから実現し、営業日報のような業務アプリケーションをデータとセットで簡単に作れるようになりました。これはまさに、AI時代にお客様に求められている機能ではないでしょうか」と胸を張った。

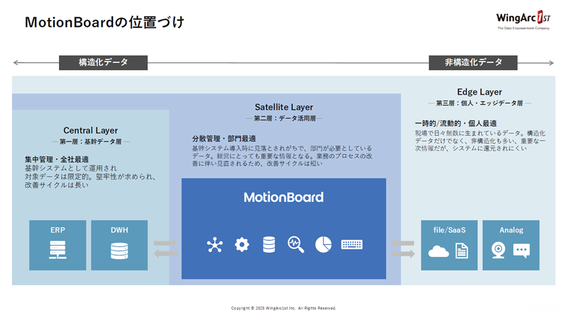

この島澤氏のコメントが象徴的だが、生成AI版MotionBoardは従来のBIダッシュボードの枠を超え、統合型のデータ活用基盤としての色彩を濃くしている。記者説明会では、ウイングアーク1st CMOの久我温紀氏が、そうした方針に至った背景を解説。「データ活用で十分に成果が出ている企業は、ある調査によればわずか8%。データ活用が根付かない理由は、大きく『難しい』『必要なデータがない』『高い』の三つに集約されます。これらの課題を払拭しながら、お客様のデータ活用をさらに進めるプラットフォームを実現したのが最新バージョンのMotionBoardです」と述べた。

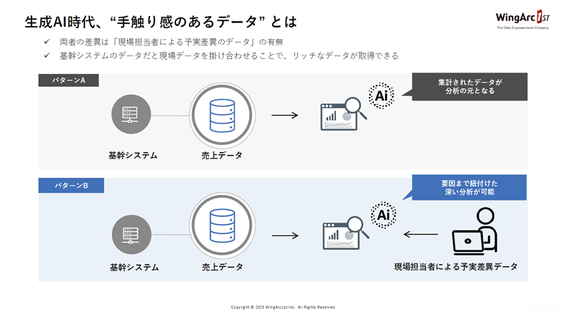

今回、生成AIウィジェットによって「難しい」の抜本的な解決を図ったわけだが、「必要なデータがない」にも明確な回答を用意している。「世界で生成されるデータの90%は、テキスト、画像、音声、動画などの非構造化データです。基幹システムにある構造化データは『結果』のデータであり、例えば売り上げが下がったことは分かっても、なぜ下がったのかは分からない。現場の所感や経緯、顧客のコメントといった非構造化データと組み合わせて分析することでこそ、生きたインサイトが得られます」と久我氏は指摘する。

生成AI版MotionBoardは、基幹システムなどの構造化データと、業務の現場に近い場所にある非構造化データの両方を統合的に扱い、ユーザーのデータ活用の効果を飛躍的に高めることを目指す。先述のフロー開発機能を使った業務アプリ構築により、現場に不足しているデータを収集する仕組みもMotionBoardで完結できる。こうした機能をデータ活用のさらなる「民主化」につなげたい考えだ。

また、コストについても、MotionBoardは買い切り型とサブスクリプション型の両方のライセンス体系を用意し、「当社の調査では競合に比べて50%以上のコスト競争力 があるという結果になっています」と久我氏はアピールした。

パイロットユーザーが語る生成AI版への「期待」とは?

記者説明会では、MotionBoardのユーザー2社が登壇し、従来の活用事例と、先行して利用しているという生成AI版への具体的な期待も語った。

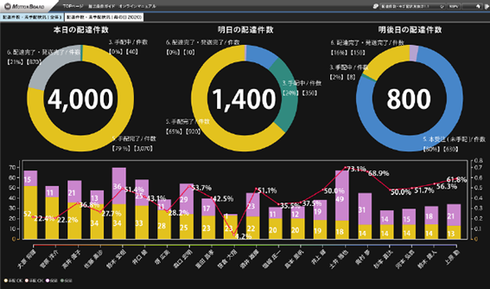

花キューピッドは、ウイングアーク1stのデータ分析基盤「Dr.Sum」を20年、MotionBoardを10年利用しており、リアルタイムの受発注状況をMotionBoardで可視化している。同社システム開発部副部長の星野康任氏は「以前は配達件数や未手配状況などを集計して把握するのに時間がかかっていましたが、現在は最大の繁忙期である『母の日商戦』でも、全員が画面で現状を把握できるようになりましたので、都度何をしなければいけないのか機動的に手を打てるようになりました」と話す。

しかし一方で、MotionBoardの社内への浸透という観点では課題もあった。「ダッシュボードの作成などのハードルは高く、どうしても知識・スキルのある人間が作らないといけない。それではスピード感が十分ではないと感じていました」

星野氏は、生成AI版MotionBoardに、このハードルを解消する大きな可能性を見出しているという。「あまり知識を持っていないユーザーでも簡単にデータに触れる、ダッシュボードを作ることができるのではないかと期待しています。これが実現できれば、社内のデータ活用をさらに加速させられます」と話す。

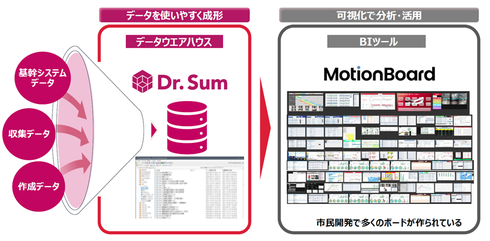

もう1社の登壇ユーザーであるヤンマー建機は、この数年で「ほぼゼロの状態から」データ活用を推進してきた。同社経営戦略部の田中重信氏は「データをDr.Sumに集約し、MotionBoardでの可視化は現場による『市民開発』で進めてきました」と説明する。PCを利用する従業員のほぼ全員(約500人)にMotionBoardの権限を付与し、現在、作成されたテーブルは1800、ダッシュボードは1500という規模に達しているという。

ただし、「ダッシュボードを見る従業員は多いのですが、市民開発まで踏み込む従業員は限定的で、なかなか増やせないという課題がありました」と田中氏。

田中氏も星野氏と同じく、生成AI版MotionBoardがこの壁を乗り越えるソリューションになり得ると期待する。「Excelは使えるけれどもBIは難しいと感じていた層まで画面の作成者を拡大できるのではないかと感じています。AIを使っていると意識させずにAIの恩恵を受けられるようになるのは大きなポイントです」

同社はMotionBoardの入力機能であるデータジグを活用し、現場の紙帳票運用をデジタル化した成功体験がある。同様に、生産現場や総務部門の従業員がAIウィジェットを使って、ダッシュボードを短時間で作成・活用できるようになると想定している。また、より複雑なダッシュボードの構築をSIerなどに依頼する場合でも、AIウィジェットを利用して自社でデザイン案を生成・レビューすることで、プロジェクトのスムーズな進捗やトータルコストの削減につながると見ている。「いろいろな人を巻き込めるようになり、楽しくなるのでは」と話す田中氏の表情は明るい。

ウイングアーク1stは、生成AI版MotionBoardを通じて、長年BI市場が抱えてきた構造的な課題を払拭するとともに、統合的なデータ分析・活用プラットフォームとしての新しい価値を世に問おうとしている。バズワード化した表層的な流行を追うのではなく、実務で長年、顧客企業のデータ分析、データ活用を支援してきたという矜持を感じさせる同製品が、市場にどのように評価されるのか注目したい。

提供:ウイングアーク1st株式会社