経理はビジネスに貢献する組織へ 三井住友フィナンシャルグループが挑む「攻めの経理」

三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)が推進する「経理DX」は、単なる経理業務の効率化に留まらず、ビジネスモデル変革を支え、全社経営戦略に貢献することを目指している。同グループは、後方支援と捉えられがちな経理部門をビジネスに貢献する組織へと変革するため、全社最適化の実現に向け「業務の標準化・自動化による効率化」「グループ会計の高度化」「要員のエンゲージメント向上」という三つの柱を掲げた。その実現には、SaaSであるOracleのソリューションに加え、経理部門の知見やノウハウ、業務知識、そしてインプットシートの積極的な活用が不可欠だった。

共通のゴールに向けた「共感」と「協力」が業務改革では不可欠

経理や会計、事務といったミドル・バックオフィスの業務人材の不足は深刻化すると予想される。そのため、労働生産性の改善が国際競争力の向上には不可欠だ。SMFGでは、従来の経理業務において請求書の確認、勘定科目の選定、申請書の作成など、多くの手作業が現場に重くのしかかっていた。これらは作業負荷が高く、ミスの原因にもなっていた。

三井住友フィナンシャルグループ 経理業務部 部付部長で三井住友銀行 経理業務部 部付部長の山本 慶氏が、経理業務改革のプロジェクトを推進する上で最も重視したのは、こうした課題を解決しなければらならないという「大義」だ。業務量を増やしたり、仕事を変えたりすることへの従業員のフラストレーションやストレスを克服するため、共通のゴールに向かい全員が「共感し協力する」ことが不可欠だと考え、多面的な取り組みを進めた。

改革の基盤にSaaSを採用、成功の鍵は「Fit to Standard」

SMFGの経理業務改革は、テクノロジーを活用するだけでなく、現場の納得感、当事者意識、オーナーシップがなければ定着しないとの思想に基づいている。そのため、業務の自動化と並行して「人の役割の高度化」を重視した。作業から解放された従業員が、自らのスキルを生かし付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることで、業務成果、従業員自身の成長、エンゲージメント向上の好循環につなげる狙いだ。

この好循環サイクルを確立し、企業価値向上を早期に実現する鍵となったのが、SaaSとSMFGの強みを掛け合わせる「Fit to Standard」の考え方だった。多くの現場で、SaaSが業務に合わないとの声が聞かれる。SMFGはその前提を逆転させ、「業務を標準に合わせるFit to Standardを、妥協ではなく戦略と位置づけた」と山本氏は語る。

優れたソリューションを素早く正しく取り入れるとの考えから、グローバル標準でセキュリティレベルも高く、迅速に導入できるOracle Fusion Cloud ERP(Oracle Cloud ERP)を選択した。山本氏は、このSaaSと同グループの強みである「本質を見極める力」「スピード」「実現力」を組み合わせることで大きな成果を早期に実現できると考えたのだ。

SMFGにとって、フィッシング詐欺やランサムウェアの急速な進展に対する多大なセキュリティコスト、電子請求書のグローバルでの連携などを考慮した際に、クラウドの活用は必然だった。SaaSであれば常に最新テクノロジーとセキュリティが提供され、環境変化への即応性も高まる。迅速な決算締めや情報提供が求められる現代において、クラウドベースのソリューションは不可欠だった。

その上で、Oracleの開発チームやカスタマーサクセス担当者の誠実な姿勢に対する信頼も大きかったと山本氏は言う。日本固有の要件、特に新リース会計基準への対応に際し、Oracleのグローバル開発チームが機能拡張で、日本の会計基準ベースの機能を実装した。これも、Oracleを選んだ理由の一つだった。山本氏は、「真のパートナーシップとは、お互いの専門性を尊重し、時には建設的な議論ができる関係である」と語る。

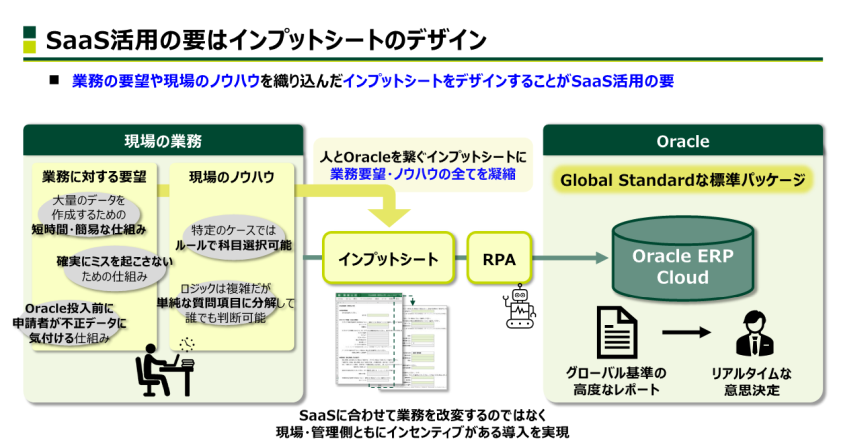

現場の知恵をシステムに落とし込む「インプットシート」

SMFGは、Oracle Cloud ERPを使い支払い業務の自動化から着手した。プロジェクト成功の要として山本氏が強調したのは、Oracle Cloud ERPと現場をつなぐ「インプットシート」のデザインだ。システムに業務を合わせるためにカスタマイズやアドン開発は行わずに、標準化できる業務処理部分はSaaSの機能をそのまま利用する。一方でSMFG独自の現場の知恵やノウハウは、そのための機能を作り込むのではなく、SaaSにデータを入力するためのインプットシートの設計の中に落とし込む形にしたのだ。

インプットシートでは、入力項目を必要最低限に減らし、直感的に入力できる構造に整備することで、誰でも正確に申請できる環境を実現するともに、リアルタイムでエラーを検知する仕組みを導入した。これにより、申請者のフラストレーションや手戻りをなくすことを目指した。インプットシートで入力データが標準化されるため、後続の自動支払い処理がスムーズに行われる。山本氏は、「インプットシートは単なる入力画面ではなく、自動化の起点であり、全体の効率を左右する戦略的な要素」と述べている。

たとえばインプットシートのデザインの工夫として、支払い情報を上から順に誰でも素早く正確に入力できるようにした。また、従来の申請に比べ入力項目を約半分に削減し、スマートフォンを使うようなユーザーエクスペリエンスも実現した。入力されたデータは即時にマスターデータと照合され、入力エラーが本人にフィードバックされる。これにより、属人的な確認から自動検知・完結型のプロセスへ転換した。

支払い業務の75%を自動化、AIと人が共存する新たな働き方

SMFGでは業務の自動化を実現するために、RPAも活用している。AI-OCRを用いた紙ベースの情報のデジタル化、インプットシートからOracle Cloud ERPへのデータ入力の連携など、RPAがエンド・ツー・エンド処理の自動化に貢献している。

人、RPA、AIの役割分担による業務の自動化・効率化により、SMFGはROI(投資対効果)を大きく高めた。従来、多くの人手がかかっていた申請から承認、仕訳、支払い実行に至る、一連の支払い業務プロセスを細分化し、テクノロジー活用を前提に自動化の余地を徹底的に洗い出した。その結果、業務全体の75%を自動化し、人の介在を大幅に削減した。2025年度中には自動化比率を90%以上に高めることを目指している。

単純な処理の自動化にとどまらず、質にもこだわりプロセス全体を再設計している。ここでは、人が判断すべき箇所とAIに任せるべき箇所を明確にした。現在、生成AIを活用し、仕訳や勘定科目の判定、税務区分の判断といった高度な領域にまで自動化を拡充している。具体的には、従来、400種類の勘定科目、560種類の税務区分、350種類の法定耐用年数などから従業員が手作業で選択していた作業を自動化した。これにより、税務区分で72%、法定耐用年数で88%と、人の確認が不要なレベルにまで精度が向上している。

従業員はAIに任せられる業務から解放され、AIでは判断できない高難度の業務に注力できるようになった。その結果、業務が「本当に楽しくなった」と感じる従業員も増えているという。画像ファイルをアップロードするだけで、AIが情報を自動抽出し、勘定科目などを選定する「ワンクリック申請」も実現。入力の手間や人的ミスが減り、処理速度が大幅に向上した。さらに、データ標準化により、管理業務や連結決算の精度とスピードも高まり、現場業務の効率化と本社ガバナンスの強化を同時に実現した。

グループ横断の「統一データ」がもたらす経営革新

SMFGは目下、グループ経営強化に向け、Oracle標準パッケージの国内外グループ会社への横展開、勘定科目体系(GL構成)の最適化、Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service(FCCS)によるグループデータの集約を推進している。これにより、財務会計・管理会計の高度化と同時に、国内外グループ各社の日常業務や決算関連業務の効率化を図っている。

特にグローバル展開では、各国の会計基準と本社基準を両立させる必要がある。従来はExcelなどで対応しており、統制にもスピードにも大きな課題があったが、現地基準で記録された取引を本社基準に自動変換する仕組みを整え、現地基準に準拠しつつグループ全体で一貫性を保てるようになった。具体的な仕組みとしては、プライマリー元帳とセカンダリー元帳を組み合わせて、複数の会計基準や通貨が併存できるシステムを構築した。これには、Oracle Fusion Subledger AccountingやOracle Fusion Accounting Hubを活用している。

また、FCCSを各国のグループ会社へ展開することで、従来バラバラだったデータ収集や分析に要していた多大な労力が削減された。統一された基盤でデータがリアルタイムに集約され、詳細な情報もドリルスルーで分析可能となる。これにより、決算を待たずとも日常的に情報を確認でき、決算早期化や予実管理の高度化、経営判断の迅速化につながる。

山本氏は「クイックウィン(短期的な成果)」もプロジェクト成功の重要な要素だったと指摘する。同氏が着任後3カ月で支払い業務を新しいプロセスに切り替えると宣言し、まずはこれを成功させた。その後、固定資産登録、GL改革、グループ会計計画の改善へと順次マイルストーンを設定し、各部門が新しいフローが実装されていく様子を共有することで、プロジェクトの意義と推進力を高めていったのだ。

SMFGが描く「非競争領域」での業界全体の生産性向上

このほか、2027年4月に施行される新リース会計基準への対応も進めている。従来は、契約書を人が確認し、資産負債の判定や登録作業を手作業で行わなければならず、膨大な工数がかかっていた。SMFGは、AIなどを活用し、契約内容の読み取りから資産計上の判定、Oracleのリースモジュールへの登録までを一気通貫で行えるようにする計画だ。

会計基準ごとの減損処理や先払い・後払いリースといった特殊ケースにも対応できるよう、Oracleと協力し既存のグローバル標準リースモジュールの機能を日本の会計基準に対応できるよう、機能拡張を進めている。この機能拡張により、他の日本企業もOracleのグローバルリースモジュールを新リース会計基準で活用できるようになると期待され、山本氏は「日本が持続可能な経営基盤を持つ上で、日本の制度改正に柔軟に対応してくれるOracleを選んだ」と改めて述べる。

SMFGの経理業務改革では、社内の変革にとどまらず、社会課題への対応や新たな価値創造に対する貢献も見据えている。その一つが、統制のあり方そのものの変革だ。

業務の90%以上が自動化される時代では、人が正しく操作しているかを監視する従来の内部統制は現実的ではない。今後は、「仕組みそのものが正しく設計され、意図通りに稼働しているか」を継続的にモニタリングする新しいIT統制モデルが重要になる。統制の軸が「人」から「システム・プロセス」へ、タイミングが「事後」から「リアルタイム」へと変わり、生成AIを活用した取引の異常検知や自動仕訳プロセスにおける異常の確認などが可能となる。これにより、これまで見えなかったリスクの顕在化や予見・予防が期待されるほか、特定の専門人材に過度に依存することなく、システムが出力した情報を人が判断し、検査し、改善を促すことも可能になる。

SMFGはこうした考え方の下に経理・会計プラットフォームを構築し、グループ内だけでなく、広く金融機関や産業界全体の課題解決につなげようとしている。日本が直面する労働人口減少、特に経理・会計人材の深刻な不足を踏まえ、労働生産性の改善に貢献したい考えだ。山本氏は、「ミドル・バック業務は非競争領域であり、各企業が個別でシステムを構築するのではなく、標準化されたプラットフォームを共に作り上げることで、システムコストを抑制し、業界全体の生産性向上に貢献できる」と意欲を見せた。