「UI分離」で実現する住民にも職員にも優しい電子申請 坂出市が挑む「自治体OMO」とは?

香川県坂出市は今年3月、住民票と戸籍、税の証明書発行の電子申請サービスを開始した。同市にとってこの取り組みは、単なる電子申請の開始以上の意味を持つ。フロントヤード改革で「自治体OMO」という独自コンセプトを具現化する重要な一歩だからだ。「分かりにくい申請手続き」の壁を打ち破るべく、住民向けの入力画面と職員向けの処理帳票を完全に分ける「UI分離」というアイディアをベースに、費用をかけずに短期間で、住民にも職員にも優しい仕組みを構築した方法とは?

フロントヤード改革のコンセプトは「自治体OMO」 住民が最適な手段を選択

坂出市は近年、住民と行政サービスの接点である「フロントヤード」の改革を最重点施策に位置付けている。総務省もフロントヤード改革の推進に注力しており、国の方針に沿った取り組みとも言える。

こうした動きの背景には、リアルな窓口とオンラインでの住民体験の乖離があった。市庁舎の窓口は、住民が目的の手続きにたどり着きやすいよう動線を整備するなど、利用者目線の改革に注力してきたというが、その発想がオンラインでの住民接点には十分に反映されていなかった。坂出市政策部DX推進課主幹の畔上文昭氏は次のように振り返る。

「電子申請を推進しようという方針が決まれば、自治体は一生懸命やるんです。しかし電子申請ができるようになっても、市のホームページは観光情報から政策まであらゆる情報がフラットに混在していますので、住民からするとそもそも電子申請の入口が探しづらい。入口を見つけられたとしても、例えば住民票の取得なら窓口、コンビニ交付、郵送といった複数の手段がある中で、どれが自分にとって最適なのか判断するための情報も提供されていなかったのが実情です」

この課題を解決し、リアルとオンラインの垣根なく、住民にとっての分かりやすさを追求するために、坂出市は「自治体OMO(Online Merges with Offline)」という独自のコンセプトを打ち出した。オンラインとオフラインを単に連携させるのではなく「融合(Merge)」し、住民が行政サービスを受ける際に、自らにとって最適な方法でスムーズに手続きを進められる状態を目指す考え方だ。

具体的には、手続きの裏側の仕組みはオンラインとオフラインで共通化しつつ、いずれの動線も住民にとって分かりやすい形で再整備し、例えば住民票を取得したい場合などに、自分にとって最適な手段をストレスなく選べるようにするという。「最近の自動販売機が、スマートフォンで注文・決済して商品を受け取れるようになっているのと似ています」と畔上氏は説明する。スマートフォン上ではネットショップのように商品選択や決済がオンラインで完了し、自動販売機に触れることなく商品が出てくる。一方で、それは目の前の自販機というリアルな場所で商品を受け取る体験でもある。オンライン、オフラインを問わず、申請や決済のプロセスとシステム基盤を統合することで、市庁舎の窓口を最新の自販機体験のように変革する。同時に、オンラインも窓口の一つと捉え、従来の窓口改革同様、導線の分かりやすさに重点を置いてUI/UXを抜本的に改善したいとしている。

この自治体OMOの具体的な取り組みの先駆けとして、同市は2025年3月、住民票や戸籍、税の証明書交付について、電子申請サービスを開始した。

「UI分離」というブレークスルー ぴったりサービスと政府共通決済基盤を活用

各種証明書発行の電子申請実現を後押ししたのは、2023年、デジタル庁が整備する「ぴったりサービス」(「マイナポータル」上の行政サービスで、住民が各種行政手続きを検索したり電子申請したりできる)と連携して、行政手続き手数料などのキャッシュレス納付を可能にする「政府共通決済基盤」が全国の自治体で利用可能になったことだ。坂出市では以前からぴったりサービスを利用してはいたが、手数料が発生する証明書発行には使っていなかった。畔上氏は「従来、キャッシュレス納付に対応するには民間のサービスを有償で契約する必要がありました。ぴったりサービスから初期費用なしの従量課金で国の決済基盤を使えるようになり、住民がスマートフォンのマイナポータルアプリ上で電子申請から決済まで完結できる道が開けました。これを機に、坂出市の申請業務をぴったりサービスに集約していく方針を固めました」と説明する。

実際に電子申請の仕組みを構築する段階では、自治体OMOのコンセプトに沿って、単に申請をデジタル化するだけでなくBPRにも取り組んだ。そこで浮き彫りになったのが、アナログ時代から続く根深い課題だ。

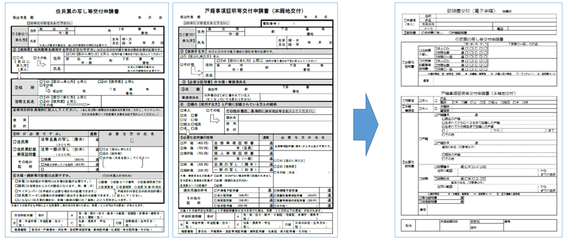

「従来の申請書は、住民にとっての分かりやすさと、職員にとっての処理のしやすさという、相反する二つのニーズを満たそうと情報を詰め込んできました。申請用紙には職員が処理しやすいように専門用語が使われていますが、そうした専門用語は住民が日常的に触れるものではないため、できるだけ分かりやすく記入してもらえるように一般的な言葉での注釈を充実させてきました。しかし結果として、専門用語とその注釈で溢れた非常に複雑な書類になってしまい、双方にとって使いづらいものになっていました」(畔上氏)

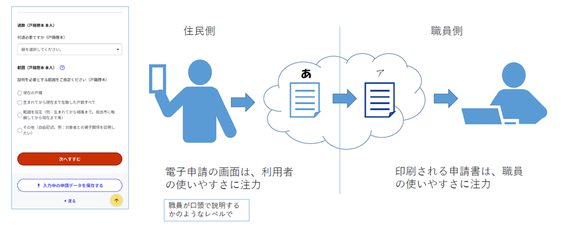

この課題は、単に電子申請を導入するだけでは解決しない。そこで坂出市がたどり着いたのが、「UI分離」というアイデアだった。畔上氏は「住民が入力する電子申請の画面と、そのデータに基づいて印刷される職員向けの帳票を完全に分離することにしました。住民向けの画面は利用者の使いやすさに、職員向けの帳票は職員の処理しやすさに、それぞれ特化させるという考え方です」と説明する。

この仕組みは、ぴったりサービスの機能を活用し、ノーコードで構築した。住民向けの画面では、例えば戸籍事項証明の申請であれば「改正原戸籍」のような専門用語は使わず、「生まれてからいつまでの戸籍が必要ですか」といった平易な質問が並ぶ。「目指したのは、窓口で職員が口頭で説明するレベルの分かりやすさです」と畔上氏は強調する。

一方、職員が受け取る帳票は、入力されたデータが処理しやすい形で整理されて出力される。Wordで作成したフォーマットをPDF化してシステムに読み込ませるだけで設定できるという。これにより、現場の職員から「もっとこういうフォーマットがいい」という要望があれば、DX推進課の職員がすぐに修正し、継続的に改善できる体制が整った。

2カ月で電子申請の仕組みを構築 UI分離のノウハウで「書きたい窓口」に

坂出市は2024年12月に電子申請の導入を正式に決定し、そこから内製でシステムを構築。2025年3月3日にはサービスを開始するというスピード感でプロジェクトを完遂した。畔上氏は「ぴったりサービスはさまざまな電子申請に対応する機能を最初から備えていて、BPRとその成果をシステムに反映するのに時間とノウハウは必要ですが、システム自体は自治体職員でも十分に使いこなせます。住民に新たなアプリをインストールしてもらう必要もなく、マイナポータルから全ての機能を使ってもらえるのも大きなメリットです。ぜひ全国の自治体で積極的に使ってほしいです」と話す。

同市はこれまで、住民票の写しや戸籍謄本・抄本の発行についてはいち早くコンビニ交付に対応してきた。即時に発行でき、手数料も安いことから住民に対しても推奨している手段だが、税関連の各種証明書やマイナンバー入りの住民票の写しには対応していなかった。電子申請の開始により、より幅広い証明書を市庁舎の窓口に行かなくても取得できるようになった。また9月には、飼い犬の登録や登録情報の変更、死亡届も電子申請の対象になった(登録時のみ3000円の手数料が必要)。

同課課長補佐の眞苅伸明氏は、今回の取り組みの真の価値は、電子申請に限定されるものではないと強調する。「電子申請の仕組みを構築する過程で、窓口業務の課題や紙の申請書の複雑さなど、さまざまなことが見えてきました。今回得られたUI分離の知見は、窓口で使う申請書や申請プロセスの見直し全般に生かせます」

職員が窓口で住民からヒアリングして必要な情報をシステムに入力する「書かない窓口」は、フロントヤード改革における大きなトレンドだが、職員の作業負荷が増えるという課題がある。坂出市が構想するのは、窓口に来ざるを得ない住民が戸惑わずに申請書や電子端末に必要な情報を入力できる「書きたい窓口」の実現だ。窓口か電子申請かというチャネルを問わず、住民の行政サービス体験を向上させつつ職員の業務負荷を減らすためにプロセス全体をスムーズにする改革を進めていく。今回の取り組みはその第一歩と言えそうだ。

今後はOMOのコンセプトに基づき、市のホームページを住民が手続きしやすい申請中心の構成へと改修していく計画だ。「私たちが目指すのは、『誰一人取りこぼさないデジタル改革』です。スマートフォンやPCが苦手な方には、窓口での手続きがスムーズになるという形で、デジタル化と合わせて進めるプロセス改革の恩恵を感じてもらう。一方で、使える世代にはデジタルの利便性を最大限に提供していく。その両輪で、住民サービスを向上させていきます」と眞苅氏は展望を話す。