「Streamlit」を核にデータ活用の民主化促進 NTTドコモが文化を変えた方法論とは

NTTドコモが、データ活用の民主化を積極的に進めている。「Snowflake」をベースに顧客データ基盤を構築するとともに、課題だったビジネス部門の自発的なデータ活用に向けて、データ可視化ツール「Streamlit」を導入し、成果が出てきているという。同社でスマートライフカンパニー データプラットフォーム部部長を務める鈴木敬氏に話を聞いた。

ビジネス部門での自発的なデータ活用がなかなか進まない

モバイルサービスの加入者は9000万人、「dポイントクラブ」プログラムの加入者は1億人、d払いの利用者数は5200万人――。日本最大のモバイルキャリアであるNTTドコモは、スマートライフカンパニーを目指してモバイルサービスにとどまらない事業多角化を図っている。こうした戦略の実行に、データの活用は欠かせない。

同社はSnowflakeを土台としたデータプラットフォームを整備し、BIツールの「Tableau」、ユーザー行動分析に特化したプロダクト分析ツール「Amplitude」など、データ可視化ツールの利用も進み、全社的な人材育成プログラムも展開していた。それでもビジネス部門での自発的なデータ活用は限定的だったという。

会員のデータ基盤には、属性のほか、d払い、dポイント利用履歴などのリアル行動、コンテンツやアプリの利用履歴、d払いやカード決済情報などのオンライン行動がIDに紐づいて格納されている。「ダッシュボードやデータの可視化には取り組んでいたが、マクロな分析に終始していた。何か変化が起きていても、その理由を探るようなミクロな分析が事業部門ではなかなか進んでいなかった」と鈴木氏は当時の課題を説明する。

そこで、鈴木氏らは「圧倒的に使いやすいデータ活用環境」の構築に乗り出した。「圧倒的に使いやすいものをつくれば、利用者サイドの常識が変わるし、仕事の取り組み方が変わるだろうという狙いがあった」と振り返る。

経営陣へのデモをきっかけに全社イベント立ち上げ

そのための技術を模索していた中で出会ったのが、データ可視化ツールのStreamlitだった。Streamlitは、Pythonを使って簡単にデータ可視化アプリケーションを作成できるオープンソースのフレームワークだ。Streamlit社が開発をリードし、オープンソースフレームワークをベースに商用のクラウドサービスも提供していたが、Snowflakeが2022年3月に同社を買収し、商用サービスはSnowflakeの一部となっている。

鈴木氏によると、Streamlitの採用は即決で、「まずはクイックにやってみようとチーム内でいくつかのアプリをつくった」という。キャンペーン施策などの効果を可視化したり、特定のd払い加盟店の周辺範囲にどれくらいの顧客がいるのかを絞り込んだり、加盟店に行く可能性のある顧客リストをつくったり、といった機能を実装した。

Streamlitの評価ポイントを鈴木氏は次のように説明する。「簡単に結果を出し、結果からの深掘りを進めて、顧客リストを作るなどのアクションを打つことができる。しかも、専門知識はそれほど必要ではない」

チーム内で好感触を得たところで、経営陣にデモを行った。反応は非常に良好で、副社長からは全社に広めよう、社長からは全社イベントをやろうと提案があった。「チーム内にとどまってしまうと、知る人ぞ知るツールになってしまう。全社イベントをやって盛り上げて全社に認知を広げようという経営陣からの提案だった。データ活用のマインドが社内で醸成されるきっかけになった」と鈴木氏は振り返る。

こうした経緯から、NTTドコモは2023年10月に、5カ月間の全社イベント「Snow Camp」を開催した。社員からアイディアを募集して、それを元にStreamlitでプロトタイプを作成し、デモデイで披露。アプリを実際に業務に適用して効果を検証し、最後に成果発表会を迎えるという流れだ。同社では、Streamlitでアプリを開発し、プロジェクトを「社内でのデータ活用をあたりまえ化するためのプロジェクト」と呼んでいる。

ビジネス側と開発者のマッチングやユースケースの共有がカギ

特筆すべきは、Pythonなどのプログラミングスキルがなくても参加できるようにしたこと。アイディアがある人には、鈴木氏らが仲介して開発者とマッチングさせた。これにより参加の障壁が一気に下がったかたちだ。

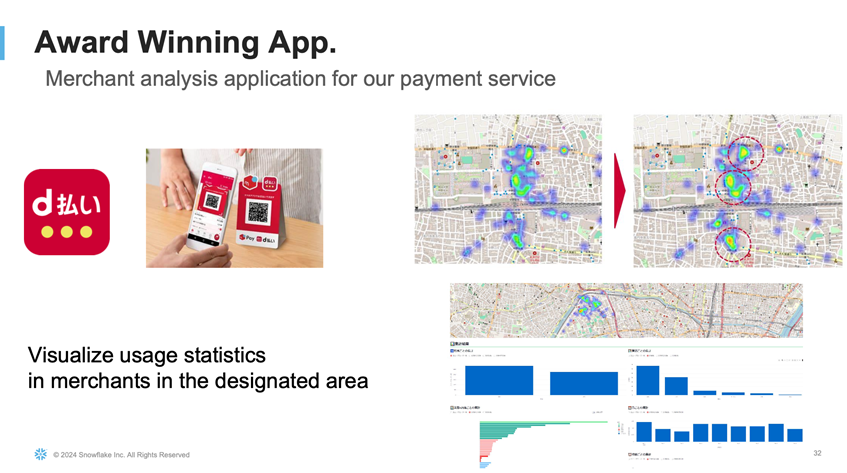

実際、最優秀賞を獲得した東京支店発案のアプリも、ビジネス側のアイディアで勝負したアプリで、鈴木氏らのマッチングにより体制を組んで開発したという。d払い加盟店での決済状況を可視化するというもので、特定の地区を選択すると地図上に加盟店が表示され、d払いの利用状況がヒートマップ形式で表示される。このデータを基に、営業担当者はd払いの利用が少ない加盟店に対してデータドリブンの営業ができる。他地区で加盟店営業に活用する動きも出てきているという。

Snow Campを一過性のイベントに終わらせず、Streamlitを社内に定着させるために、作成された24のStreamlitアプリが実際にどのように使われ、ビジネスの改善などにつながっているのかを発信するサイトもつくった。ここでは、アプリの開発者自身がコンテンツを作成して掲載しているという。さらには、それをハンズオンで紹介するなど、似たようなユースケースをつくる取り組みも進めている。

こうした取り組みが奏功し、Snow Campで開発された24のアプリは合計で1万5000回使われ、3800時間分の作業効率向上効果を生んでいるという。また、2月時点で約1500人だったStreamlitの月間アクティブユーザーは、4月末時点で2500人に達しており、今年度8000人という目標達成が視野に入ってきた。

ただし、データ活用文化を醸成するためにはユーザー数を増やすだけでなく、ユースケースを作り、データ活用を業務プロセスに根付かせることが大切だと鈴木氏は考えている。そうした背景から、業務の実務レベルだけでなく、マネジメント層へのアプローチも進めた。各組織の業務プロセスをつくっているマネジメント層がデータ活用についての見識を持つようになれば、「業務のここに(アプリを)組み込んでマーケティングをしよう、プロダクト設計をしようという動きが出る」(鈴木氏)。

データ活用の民主化に必要な人材像が明確になってきた

Snow Campの終了から数カ月。社内の変化も感じている。「データを活用して自分たちの業務を変えていこうという機運が高まりつつある」と鈴木氏。「これまでのデータ活用は、ベストプラクティスが出てきてそれを横展開しようとしても、データエンジニアにお願いしてアプリをつくってもらうという流れなので時間がかかっていた。Streamlitを使うようになって、自分たちで開発できる環境ができたので、簡単にベストプラクティスを真似できるようになった。さらには、それを社内のSlack上で共有して刺激を受け合っている」

アプリの量産にあたって、必要な人材像も明確になってきた。「業務課題をしっかりとブレークダウンして、技術的な仕様に落とし込み、最小要件でアプリケーションを組み立てる。あるいは、そのコミュニケーションを取っていく。その辺りのプロダクトデザインやプロダクトマネジメントのスキルが重要になっていくだろう」と鈴木氏は見ている。

データ活用環境は今後も進化させていく。生成AIなどの新しい技術の取り込み、データガバナンス、コスト管理の改善・強化などを考えているようだ。生成AIでは特に、顧客の声を分析・可視化するようなアプリへの期待があるという。「これまでは、データ分析で(音声の書き起こしなどの)非構造化データの処理は難しかった。生成AIでそこのブレークスルーができた」と鈴木氏は話す。

データ活用の民主化をさらに進めるための取り組みも継続する。すでにSnow Camp第二弾の計画が進んでいるという。NTT本社への拡大も視野に入れているそうだ。