中外製薬、Cloudabilityでクラウド費用を最大30%削減

中外製薬は、クラウド費用の最適化と全社ガバナンス体制の確立を目的に「IBM Cloudability」を採用した。9月17日に開催したIBMのイベント「Think Japan」の講演で明らかにした。

マルチクラウド戦略の課題とFinOps実践への決断

日本の大手医療用医薬品メーカーである中外製薬は、1925年に創業、現在では世界的なビッグファーマであるロッシュグループの一員となっている。同社は経済産業省からDXプラチナ企業に選定されており、業界のデジタルトランスフォーメーションをリードする存在でもある。中外デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本戦略として、イノベーション創出を支える基盤としてデジタル基盤の強化、デジタルを活用した革新的な創薬の創出、そして全てのバリューチェーンの効率化を掲げている。

製薬業界の特殊性として、創薬コストが増加するという構造的な問題がある。開発期間の長期化や臨床試験の複雑化により、研究開発費と投資リスクが増大している。一方、企業ITを取り巻く外部環境は、デジタル化対応や基幹システムの刷新、さらにインフレの影響によりIT費用は増加傾向にあった。

中外製薬 デジタルトランスフォーメーションユニット デジタルソリューション部 プラットフォームサービスグループ 課長補佐の金 奎一氏は、特に生成AIの導入はクラウドコンピューティングの利用を加速させ、クラウドインフラやサービスの追加需要を急増させていたと説明する。

デジタルソリューション部 プラットフォームサービスグループ 課長補佐 金 奎一氏

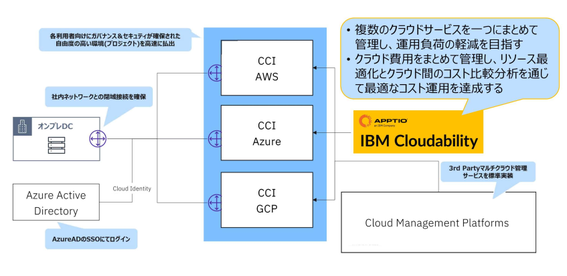

中外製薬はDXを加速させるために、「中外クラウドインフラストラクチャー(CCI)」という統合クラウド基盤を構築し、メインクラウドにAWS、サブクラウドにMicrosoft AzureとGoogle Cloud(GCP)を使い分けるマルチクラウド戦略を推進している。マルチクラウド戦略により、各クラウドの強みを活かし、ワークロードに応じ最適なプラットフォームを利用できる体制を整えている。

しかし、マルチクラウド環境下でのコスト管理には課題があった。複数のクラウドプロバイダーがそれぞれ独自のコスト管理ツールを提供しているものの、統一されたビューから支出状況を把握することが困難で、全社的な全体像の把握は難しかった。また、クラウドアカウントの管理や最適化プロセスが未整備であり、誰がコスト管理の責任を持つかといった明確なガバナンス体制もなかった。

年間最大30%のコスト削減とオペレーション効率化

これら課題を解決し、クラウドサービスの横断的なコスト最適化を図るため、同社はFinOpsの実践を決断、その支援ツールとしてCloudabilityの導入を決めた。導入プロジェクトは約1年間の期間を要し、基盤構築、データ可視化、最適化、定着化のフェーズを通じ進められた。2022年第4四半期にプロジェクトは開始し、2023年第4四半期に定着化のフェーズをもって完了した。

中外製薬は、国内でCloudabilityを先駆けて導入した企業の一つだ。当時の課題として、組織内にFinOpsの文化や専任体制が根付いていない状況で導入が進められ、FinOpsの専任担当者が不在であったため、インフラエンジニアと予算管理者主導でプロジェクトが推進された。

また、導入当時CloudabilityはIBM買収以前で、提供していたApptio社には日本国内にサポート体制が存在せず、支援を受ける際の言語の壁や時差、スケジュール調整の難しさといった課題もあった。しかし、IT部門が全社のIT費用を一元管理していた体制が、プロジェクト成功の追い風となる。この体制があったことでトップダウン型の意思決定が可能となり、Cloudabilityの導入を円滑に進めることができたと金氏は述べる。

Cloudabilityは、複数のクラウドサービスを一つにまとめて管理し、クラウド間のコスト比較分析を通じて最適なコスト運用を達成することを目的としたプラットフォームとして位置づけられた。導入後の成果として、まず「マルチクラウドの支出状況を一元管理できるようになり、コストの可視化とチャージバック機能が実現した」と金氏は説明する。これにより、クラウドコストの95%以上を適所に配分することが可能となった。

コスト最適化においては、リザーブドインスタンスやSavings Plansの最適化レコメンデーションを活用することで、年間25%から30%のコスト削減を達成した。さらに、オペレーション効率も向上し、過剰プロビジョニングや未利用の無駄の検知と改善、最適なインスタンスサイズへの変更などを実施した結果、自動化により月間のクラウド管理工数を30%削減した。

全社的なFinOps戦略の定着とイノベーションへの貢献

中外製薬ではコスト配分が明確化されたことで、各部門がコスト管理に対するオーナーシップを持つ体制が整う定性的なガバナンス効果も得られた。FinOpsを単なるテクニカルな取り組みではなく、人とエンゲージメントも含むものだと捉え、組織全体として段階的に成熟度を高めることが成功の鍵と見ている。

金氏は「クラウドコストの最適化はイノベーションを持続的に起こすための重要な基盤である」と述べ、コスト削減のみならずビジネス価値の最大化を目指すべきとの見解を示した。

今後の展望として、中外製薬ではFinOpsプログラムの教育・支援体制の強化や、ユースケース・機能活用の高度化を進めるロードマップを策定している。具体的には、クラウドガバナンスにFinOpsを組み込み、運用プロセスの標準化を図る。将来的には、部門横断のFinOps委員会の組織化や、成果の可視化と継続改善を通じ、全社的なFinOps戦略を実行しコスト最適化のPDCAサイクルを各部門に展開・定着化させていく。