沖縄に根を張る損保、大同火災が取り組む基幹システムアップデート(前編)

脱メインフレームの一大プロジェクトを支えた情報システム部の改革

沖縄県の大同火災海上保険(大同火災)は、日本で唯一、地方に事業基盤を置く損害保険会社だ。メガ損保の存在感が大きい市場にあって、地元・沖縄の社会や経済への貢献を重視し、独自の価値を追求している。近年は中期経営計画とリンクしたIT戦略を策定・実行し、デジタル投資も積極的に進めており、その根幹となる取り組みとして、損保事業を支える基幹システムを継続的にアップデートしてきた。22年12月に脱メインフレームを完遂し、現在はオープン化した基幹システムのクラウドリフトを進めている。ここに至る取り組みは決して順風満帆だったわけではなく、紆余曲折のストーリーがあった。関係者の奮闘を追った。前後編の前編。

「守りのIT投資が9割、攻めは1割」に危機感

大同火災における損保事業の基幹システムは、大別すると「契約管理システム」と「事故受付(保険金支払)管理システム」(保険金システム)の二つで構成される。契約管理システムは各種保険商品の契約から代理店への手数料支払いまでのプロセスを、保険金システムは事故の受付から契約者への保険金の支払いまでのプロセスを、それぞれ一元的に管理するシステムだ。

1975年に初のバッチシステムを開発して以来、同社の基幹システムはメインフレームで稼働してきた。2008年に契約管理システムをサーバー環境で開発後は、メインフレームとのハイブリッドで運用している状況だった。

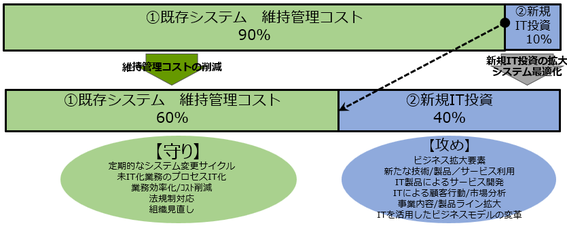

脱メインフレームを考え始めたのは2017年。現在、常務取締役を務める阿波連宗哲氏が取締役情報システム部長に就任したことが契機になった。阿波連氏は同社のシステム構築を長年リードしてきたキャリアを持ち、他部署を経験した後、5年ぶりに責任者として情報システム部に復帰したが、当時のIT戦略や情報システム部門の運営の在り方に危機感を持った。当時の「第12次IT戦略計画」(16年度~18年度)は経営計画とのリンクが不十分で、IT投資の配分も既存システムの維持管理など「守りのIT投資」が9割で、「攻めのIT投資」は1割程度だった。

阿波連氏は「市場環境が不透明で競争も激化している中で、今後の事業展開に大きく影響するという懸念がありました」と振り返る。損保業界でも、デジタル技術の活用を前提としてビジネスプロセスを構築したり、新サービスを創出したりといった取り組みが求められるようになっていた。大同火災がそうした取り組みを進めるための持続可能なデジタル基盤をつくるには、脱レガシーシステム、つまりメインフレームからの脱却が不可欠で、攻めのIT投資の割合を大きく上げる必要もあったという。

IT戦略の位置づけを明確にし、情シス改革も進める

こうした状況を打破するために同社がまず取り組んだのは、IT戦略の位置づけの明確化だった。「IT戦略計画は中期経営計画を実現するための計画である」と定義した上で3カ年の方針とロードマップを作成し、単年度計画への落とし込みは、各事業部とも密接に連携し、ビジネスの戦略と合わせて目指すITの姿を描いた。

情報システム部の改革も急務だった。阿波連氏は「会議が多く、プロジェクトは管理過多で、開発委託先とのコミュニケーション、部内のコミュニケーションも硬直化していました」と話す。会議体を整理し、必要に応じて廃止や参加メンバーの縮小、時間の短縮を図った結果、部員の業務生産性は大きく向上したという。また、部内のコミュニケーションを強化するために定期的に部会を開催し、目標や行動規範のすり合わせを徹底した。

さらに、情報システム部のシステム開発課とシステム管理課の役割と責任の再確認、品質目標を明確にし、開発体制の最適化も図った。同社はジョブローテーションを基本とした人事制度を採用しており、それまでは役職・等級に応じてプロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトリーダー(PL)の役割をアサインしていた。これを改め、プロジェクトの規模や難易度、社員の経験・スキルを考慮して、柔軟に役割を割り振る体制にしたという。また、既に作成されていた当初計画では常駐の業務委託SEを大幅に増員する計画だったが、今後のプロジェクトに必要なスキルを持ち合わせているか、コストは適正かなどの観点で評価し、大幅にスリム化した。

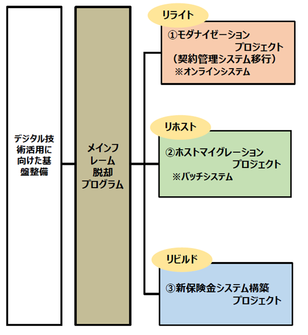

こうした準備を経て、「第13次IT戦略計画」(19年度~21年度)では、基幹システムの「メインフレーム脱却プログラム」という一大プロジェクトを柱に、顧客エンゲージメント強化に向けたシステムのマルチクラウド活用や「Notes脱却」によるグループウェア刷新、ワークフロー機能導入など、持続可能なデジタル基盤づくりを一気に進めることになった。

リリース延期を乗り越えてバッチシステムのリホストを完遂

既存のサーバーが更新時期を迎えていたため、まずはメインフレーム脱却プログラムに先駆けて「サーバーリプレイスプロジェクト」を立ち上げ、インフラのキャパシティを大幅に増強するかたちでHCI(ハイパーコンバージドインフラ)を導入。メインフレームで稼働していたシステムもこの基盤に移すことを前提にプロジェクトを進めた。

具体的にどのように脱メインフレームを実現するかは、基幹システムの主要な機能別に切り分けて検討した。保険金システムは完全に新しくつくりなおすリビルドを選択。情報システム部次長兼システム開発課長の前原潤氏は「保険金システムは、現場の業務にフィットしなくなっている部分も出てきていたので、脱メインフレームを機に新たな業務プロセスにあわせたシステムとして完全にリニューアルすることにしました」と説明する。

一方、契約管理システムについては、システムの規模や移行コスト、リスクを考慮した結果、オンライン系をCOBOLからJavaにリライトし、バッチ系はCOBOLのままオープン環境にリホストすることにした。同社はオンライン系のリライトを「モダナイゼーションプロジェクト」、バッチ系のリホストを「マイグレーションプロジェクト」と呼んでいる。

課題になったのは、委託範囲やコスト面の問題からマイグレーションを担当する開発事業者がなかなか決まらなかったことだ。リホストの実績がある開発会社を探す中で、保険業務特化のコンサルとシステム開発を手掛けるベンダーを最終的に委託先として選定した。大同火災は同社にプロジェクトマネジメントの支援を受けるなど数十年来の付き合いがあり、もともとは「マイグレーション実績があり、信頼できる開発会社を紹介してもらえないかという相談を持ちかけた」(阿波連氏)のだという。当初はこのベンダーから「既存システムのロジックを知り尽くしているもともとの開発パートナー会社が手がけたほうが合理的だ」という提言もあったが、委託先選定に至る経緯も含めて説明。コストと双方のリスクなどについて慎重に協議した上で契約形態についても検討し、合意にこぎつけた。

また、過去にプロジェクトを共に経験した複数のパートナー企業が、メインフレームの運用やITインフラに強い人材の確保に協力してくれたという。

大同火災側の社内体制も、情報システム部の改革を反映したかたちで整備した。現在は2024年に新設されたデジタル戦略室で統括主任を務めている比嘉岬氏を、「ホストマイグレーションプロジェクト」のリーダーに抜擢したのは象徴的な事例だ。

比嘉氏は大学院で情報システムの研究をしていたという経験を持つが、当時は予算管理などを担当していたという。阿波連氏は「私が情シスに戻ってきたとき、彼の経歴と見合っていない業務を担当しているのを見て、すぐに役割を変えたんです。その直後にメインフレーム脱却プログラムの動きがあったため、リーダーに指名しました」と話す。比嘉氏も「驚きましたが、任せてもらえたことでモチベーションは高まりました」という。

こうして体制が固まったマイグレーションプロジェクトは、PoCを経て19年4月にスタートした。しかし、プロジェクト開始直後から、参加しているパートナー企業間の認識や文化の違いなどにより、遅延が発生。都度課題解決を模索したものの、新旧システムのデータ比較検証の段階でも品質に課題が見つかり、リリースを延期することになった。

好転へのターニングポイントになったのは、新たにリリーススケジュールを決めるために設定したパートナー企業との話し合いの場だったと阿波連氏は振り返る。「会社の立場からの建て前の意見ではなく、各自がこのプロジェクトの当事者として、現在の品質状況からどのくらい時間が必要なのかを考え、確実にリリースできる時期を、コストも踏まえて議論してほしいと伝えたんです」。ここで決まった新たなスケジュールどおり、22年12月にリリースに至った。フラットな立場で率直な意思疎通を図ったことで、パートナーとの連携がより緊密になり、明確なゴールを共有できたとしている。

新保険金システムとモダナイゼーションプログラムは21年12月に既にリリースしており、マイグレーションプロジェクトの完了により、脱メインフレームを実現。出力される全帳票の電子化も図り、以降、安定稼働を続けている。

攻めのIT投資を4割まで拡大し、DX認定も取得

業務のデジタル基盤刷新が、事業継続や競争力強化に欠かせないという阿波連氏の強い問題意識があったこと、そしてメインフレームの保守期限が迫っていたという事情もあり、大同火災は新保険金システムの構築、モダナイゼーション、マイグレーションという三つのビッグプロジェクトを同時に進め、かつ前述のとおり フロント系システムの刷新なども並行して手掛けた。業務委託SEの人数を減らしつつ、同社でも前例のない巨大な計画を実行したかたちだが、「本当にやれるのか」という懐疑的な声が、情報システム部内や社内だけでなく、社外からも上がっていたという。

しかし、一貫した目標と戦略の下に、プロジェクトの立て方やシステム開発・管理の手法、体制、パートナー企業との協業の在り方などを大きく見直したことで、従来と比べて生産性は飛躍的に向上した。IT戦略の位置づけの明確化と情報システム部の改革という下地があったからこそ、メインフレーム脱却プログラムをはじめとした一連の計画が成功したと前原氏は見ている。

「IT戦略の考え方について、阿波連が部内だけでなく経営層や他部署にもことあるごとに発信したことで、それぞれのIT施策の意味、目指すべき効果や期待が社内で広く共有されるようになりました。そうした環境の変化により、情報システム部のメンバーも、今取り組んでいる仕事にどんな意味と必要性があり、何を求められているのか、どんな効果を追求すべきなのかなどを強く意識するようになったと感じます。結果的にメンバーのモチベーションの向上につながり、自律的な行動が促され、生産性の向上に大きく寄与しています。第13次IT戦略計画は、今後の当社の事業展開を大きく左右するチャレンジングな計画でした」(前原氏)

第13次IT戦略計画で、メインフレーム脱却などの戦略的なIT投資を実行した結果、IT投資全体に占める攻めのIT投資の割合を4割まで高めることができた。同社はこうした成果を基に、DX認定事業者の認定も受けている。

ただし、課題も残っている。脱メインフレームには、COBOL技術者の減少に対応するという目的もあったが、マイグレーションプロジェクトの対象となったバッチシステムはCOBOLのままオープン環境に移行したため、根本的な課題解決には至っていない。そうした事情を踏まえて、同社はリホストしたバッチ系システムに「LBS(レガシー・バッチ・システム)」という名前を付けている。LBSの名付け親である比嘉氏は「いつかはモダナイゼーションしないといけないシステムであり、それを忘れてはいけない。継続的な改修や改善が必要だという意識を共有したかったので、レガシーという言葉を残しました」と説明する。COBOL資産のJavaへのリライトは既に進めており、3年ほどで完了する計画だ。

現在、大同火災は基幹システムのさらなるアップデートを進めるべく、クラウドリフトに取り組んでいる。後編ではその詳細を解説する。

【後編を読む】沖縄に根を張る損保、大同火災が取り組む基幹システムアップデート(後編) OCIでクラウドリフト、VMware環境もスムーズに移行