双日、日本IBMとAIガバナンスを構築 全社的なAI活用を安全に加速

双日は、AIがもたらすリスクを最小化しながらその成果を最大限に得るための組織やプロセス設計を目的に「AIガバナンス体制構築支援」を採用した。2025年8月28日、「AIガバナンス体制構築支援」を提供する日本IBMが明らかにした。

全社で進むAI活用、顕在化した「ガバナンス」の必要性

双日は、自動車、航空・社会インフラ、エネルギー・ヘルスケア、金属・資源・リサイクル、化学、生活産業・アグリビジネス、リテール・コンシューマーサービスの7本部体制で国内外に多様な事業を展開する大手総合商社である。同社の中期経営計画2026では「Digital-in-All」を掲げ、AIを含むデジタル技術の活用を全事業領域で促進している。たとえば、水産事業ではAI画像解析を用いたマグロの個数カウントによる養殖事業の経営管理高度化、自動車販売事業ではAI画像解析を活用した中古車価格予測モデルの構築など、事業活動にAIが深く組み込まれている。また、業務効率化においても、双日専用の生成AIチャットツールがリリースされ、全社員の約80%が日常的に活用している。

事業や業務へのAIの浸透について、双日 デジタル事業開発部 デジタル事業開発第三課 課長の宮脇俊介氏は「通常業務の中にAIが当たり前のように溶け込んでいることが、今回本格的にガバナンスを進めようと思ったきっかけです」と語る。同社は、AI活用に伴う著作権問題、ハルシネーション、倫理問題といったリスクを管理し、全社員が安心してAIを活用できる審議プロセスの整備を目指した。

日本IBMはAIガバナンスを「AI活用を前進させるための適切なガードレールの設置・運用」と定義しており、AI活用の民主化を止めるブレーキではなく、安全な活用を促すものと位置づけている。双日は、AIがもたらすリスクを最小化しつつ成果を最大化するため、日本IBMの「AIガバナンス体制構築支援」を選定した。同社は、長年にわたりAI開発に携わるデータサイエンティストやAI倫理チームが参画し、組織やプロセス設計のための構想策定、仕組み構築支援を実施した。

日本IBMでは、AI活用を民主化する「ガードレール」の設置・運用にあたり、3つの方向性でAIガバナンスを構築すべきだと提言している。一つ目は、リスクの高いものを重点的に対策する「リスクベースアプローチ」。二つ目は、開発から運用までAIのリスクを継続的にモニタリング・評価する「ライフサイクル全体でのガバナンス」。そして三つ目は、技術の進化や法規制の変化を迅速に察知し対応する「アジャイルな推進」である。日本IBM自身も、2018年にAI倫理委員会を発足させて以来、AIガバナンスの取り組みを推進し、そのノウハウや知見を蓄積している。これを企業のガバナンス構築のためのモデルケース「統合ガバナンスプログラム」として展開しているのだ。

今回の取り組みで日本IBMは、ワークショップ形式で部署横断的に意見を収集し、既存の審議にAI観点を組み込んだ「AI審議」に優先順位をつけたAIガバナンスの構想策定を支援した。この構想策定の過程では、「さまざまな異なる立場の人が自分の主張をし、ぶつかり合ってなかなか前に進まないという課題」に直面したという。これに対し、日本IBMからの提案で「膝を突き合わせて集中討議」するワークショップを実施し、これにより前進することになったと宮脇課長は語っている。

ワークショップを通じ、AIの特性に即した審議質問とリスク評価フレームを設計した。特に、日々案件が上がってくる中、まずは入り口の審査をしっかり行うことが優先順位の最も高い項目とされた。宮脇課長によると、審査では「案件を立案してくる人にチェックリストにまず答えてもらい、どういった背景で何をやりたいのか、そこにどんなリスクが含まれているのかをしっかり洗い出す」ことに重点を置いたという。

また、「AI固有のリスクがどの程度のレベルであるかを特定し、これに対し『こういう策を取ってください』といった提案をしていく」とも説明する。最終的にリスクを低減しきれない場合にも「残存リスクと導入時のゲインを比較し、実行すべきか否かを判断するロジカルな審議」を行う運用を開始したという。この運用は現在も継続的にブラッシュアップされている。

実用的な審議プロセスが生んだ効果と、グループ全体への展開

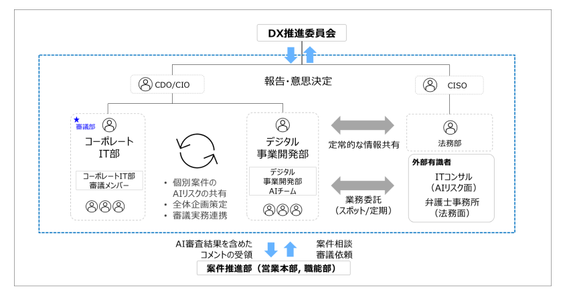

組織体制については、AI倫理委員会のような新しい組織を大々的に構えようとすると「さまざまなステークホルダーの承認を取らなければいけないので、かなりコミュニケーションコストがかかる」との予想から、既存のDX推進委員会を活用し、スモールスタートで進める方針を採った。具体的には、デジタル事業開発部とコーポレートIT部が連携して案件を審査し、必要に応じて日本IBMのような外部有識者(弁護士事務所、ITコンサル)の協力を得ながら、リスク量の多い案件は上層部にエスカレーションする体制を構築した。

この取り組みにより、双日社内にはAIリスクを事前に認識し適切に対処できる「ガードレール」が整備され、事業ユースケースごとのAI導入検討が加速、積極的なAI活用を推進する企業風土が醸成されつつある。宮脇氏は、「現在これを回しながら、さらにブラッシュアップしている」と述べている。

双日は今後、企業グループとしてのAI活用方針を打ち出し、生成AIツールの種類や活用状況を一元管理できる管理ツールの導入検討、法律条項整備やセキュリティ対応など、インシデント対応に関する項目整理を進める。日本IBMは、コンサルティングサービスによる組織・プロセス設計支援に加え、watsonx.governanceなどの製品やソリューション提供によるシステム構築支援を通じ、AIガバナンス体制確立に向けた支援を強化していく。