KINTOテクノロジーズ、New Relic MCP Serverで調査時間を10分の1に

KINTOテクノロジーズは、トヨタグループが2021年に設立したテクノロジー企業で、車のサブスクリプションサービス「KINTO ONE」などモビリティ関連サービスの企画・開発を行っている。同社は、KINTO ONEの顧客体験向上を目指し、開発品質とリリース頻度を高める「リリースファースト」に注力している。そのための内製による開発アジリティの追求を目的に、オブザーバビリティプラットフォームの「New Relic」を活用している。

New Relicは、2025年11月26日にエージェンティックAIの監視機能と併せて「New Relic MCP Server」を発表した。KINTOテクノロジーズでは、パブリックプレビューの段階からこれを積極的に採用。それにより、インフラ運用における調査コストの大幅削減と、エンジニアのスキルに依存しない迅速なエラー原因特定を実現し、開発者が価値を生み出す業務へ注力できる環境整備を推し進めている。

調査時間を約90%削減 AIが「文脈」を理解し、自律的に回答

従来のKINTOテクノロジーズにおけるインフラ運用の調査と改善のプロセスでは、アラート検知やパフォーマンス見直しに際し、ブラウザからNew Relicのダッシュボードや機能を駆使して調査を行う必要があった。これに対しKINTOテクノロジーズでは、生成AIを活用した効率化を試みていた。しかしNew Relicのダッシュボードで使うクエリのAIによる生成は、意図しないものが多く、手直しが発生する課題を抱えていた。また、最終的にはNew Relicのドキュメントの参照が必要となるなど、学習コストが高い状況も続いていた。

New Relic MCP Serverの導入後は、New Relicの詳細なオブザーバビリティデータにAIアシスタントが直接アクセスできるようになった。これにより、調査はClaude Codeなどのターミナル型コーディング支援ツール上のみで完結するようになった。20分から30分ほどかかっていた調査の時間も約3分に短縮され、改善や振り返りにかかる時間も1時間から約10分に短縮されている。

KINTOテクノロジーズ DBRE Group SREチーム リーダーの長内則倫氏は、MCP Serverの活用により、「調査コストの大幅な削減と、振り返りの質がかなり向上した」と述べている。再発防止策をAIが提案したり、ダッシュボードやアラートに反映するクエリが自動生成されたりするようになり、それらの精度も高い。さらに、New Relic以外の複数のMCP Serverとも連携させることで、複数の情報源からコンテキストを理解した上で情報取得ができるようになり、運用効率化をさらに進めることができている。

アプリケーション運用においても、アラート発生時の状況把握が個人のスキルに依存する課題が存在した。これは、アラート発生時に何が起きたかを把握するには、New Relicのアラート情報、ログ、トレース、メトリクスといった多様な情報を総合的に判断する必要があったためだ。

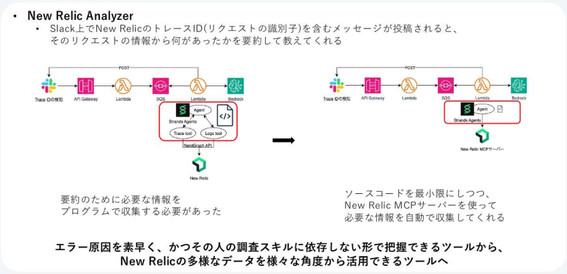

この課題に対しKINTOテクノロジーズでは、SlackにNew RelicのトレースIDが投稿されると、そのリクエスト情報を要約して返す内製ツール「New Relic Analyzer」を独自に開発していた。しかし、MCP Server導入前は、API経由で必要な情報を取得するために複雑なプログラム記述が必要であり、維持管理に工数が割かれていた。

MCP Serverの採用後は、このプロセスが簡素化された。複雑なコードを書くことなく、自然言語で「このトレースのリクエストを要約して」と指示するだけで、必要な情報が自動取得できるようになったのだ。これにより、個人の調査スキルに依存せず、誰でも素早くエラー原因を把握できる体制が整った。

さらに、MCP Serverの活用はツールの可能性を広げ、APIでは取得できなかったデータも利用可能となり、特定のリクエスト解析にとどまらず、エラー率上昇の原因調査やパフォーマンスレポート作成など多岐にわたる活用へ展開できる可能性を感じていると長内氏は言う。

プレビュー段階で「高い完成度」と評価 ツール開発・維持の工数も最小化

New Relic MCP Serverについて、パブリックプレビューながら「高機能で、完成度が高い」と評価している。同社のCloud Infrastructure Group インフラストラクチャアーキテクト 島川寿希也氏は、「New Relicと生成AIのメリットを即座に享受できた」と述べている。

一方で、MCP Serverが力を発揮できるのは、New Relicにデータが蓄積されているからこそであり、オブザーバビリティの重要性を改めて認識する結果となったと指摘する。MCP Serverは運用にかかるコストを省力化できる素晴らしい土壌であり、今後は「開発者が価値を生み出す業務により注力できる環境を提供していけるかどうかが重要」と島川氏は今後の展望を語っている。

今後もKINTOテクノロジーズは、New Relicにデータを集約し、生成AIを組み合わせることでオブザーバビリティの価値を最大化していく計画だ。また、MCP Serverに限らず、New Relicのさまざまな新機能やアップデートを積極的に検証し、リリースファースト、ユーザーファースト、AIファーストの実現に向けたチャレンジを続けていくとしている。