東ソー情報システム、「intra-mart」で業務標準化と効率化し内製力を強化

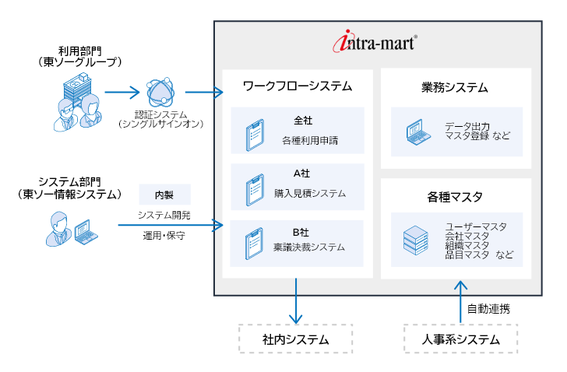

東ソー情報システムは、開発効率の向上と業務プロセスの標準化を目的に、NTTデータ イントラマートのエンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart」を開発基盤として採用した。7月1日、NTTデータ イントラマートが発表した。この開発基盤で内製開発体制を強化し、東ソーグループ全体の業務効率化とガバナンス強化につなげている。

東ソー情報システムは、総合化学メーカーである東ソーの戦略的グループ会社として、東ソーおよびグループ各社のICT基盤整備や情報サービスを手がけている。同社の南陽事業所では、製造部門や間接部門と連携し、業務システムの開発・運用を担ってきた。

従来、システム開発はWebアプリケーションフレームワークを用いたスクラッチ開発が中心だった。しかし、限られたリソースの中での開発効率の低下や、人材育成にかかる手間とコストの増大が課題となっていた。また、申請・承認業務においては、部門ごとに個別のシステムやスプレッドシート、紙の書類など複数の方式が混在し、運用の複雑化やガバナンスの低下、ユーザー負荷の増大を招いていた。これらの課題を解決するため、開発効率とワークフロー機能を両立するプラットフォームの導入を決めた。

製品選定では、国産ベンダー製品を中心に6製品を比較検討。日本企業特有の複雑な承認フローへの対応力、大規模組織での豊富な導入実績、高い汎用性・拡張性を備えたワークフロー基盤である点を評価し、intra-martの採用を決めた。サーバーのCPU数に応じた課金体系でコストパフォーマンスに優れる点も決め手となった。

導入後、まずは自社内でトライアル的にワークフローを構築してノウハウを蓄積。その後、東ソー本体の約3000ユーザーを対象にワークフローシステムの提供を開始した。現在ではグループ会社にも展開し、登録ユーザー数は約1万2000、アクティブユーザーは約5000に上る。年間約8000件の申請を処理し、79のアプリケーションがintra-mart上で稼働している。

intra-martの導入で、業務システムの開発効率は大幅に向上した。ワークフローに必要な機能が標準で備わっているため、開発者は画面とロジックの開発に集中できるようになった。また、プロトタイプを先行して作成し、ユーザーと完成イメージを共有することで、手戻りの少ない開発が可能になった。これにより内製開発力が高まり、グループ各社の多様な要望に迅速に対応できる体制が構築された。

ユーザー側にも大きな効果がもたらされた。申請業務のデジタル化により、紙の書類を拠点間で回覧する手間やコストが削減された。さらに、システムの運用・保守面では、外部のアカウント管理システムとマスター情報を自動連携する仕組みを内製で構築し、人事異動や組織変更に伴うメンテナンス負荷を軽減。2024年に実施したオンプレミス環境からAWSへの移行も、内製で完結させた。

東ソー情報システムは今後、老朽化したシステムの刷新先としてintra-martの活用を検討するほか、ERPのフロントシステムなど、より幅広い業務システムの開発基盤として利用範囲を拡大していく。

南陽事業所BSグループ事務系チームリーダーの西本嵩氏は、「当社の開発スキルやノウハウが蓄積されるにつれ、より複雑なシステムも開発できるようになり、ワークフローのデジタル化に合わせた業務プロセスの抜本的な見直し事例も生まれている。東ソーグループ全体の業務効率化に貢献することができた。今後は、intra-martが随時アップデートする最新技術を活用するためのプラットフォームにもなり得ると期待している」と語っている。

#LowCode #WorkflowAutomation #InformationSystems