KINTOテクノロジーズ、New Relic導入でシステム全体を横断的に可視化

KINTOテクノロジーズは、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO ONE」のシステム基盤に、New Relicのオブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」を導入した。9月24日、New Relicが発表した。開発チーム間の連携強化と問題解決の迅速化を図り、開発アジリティと顧客体験の向上につなげている。

トヨタグループの内製開発会社として設立されたKINTOテクノロジーズは、Webフロントからバックエンド、関連業務システムまで多岐にわたるプロダクトを開発・運用している。これまではOSS製品を組み合わせてオブザーバビリティ環境を構築していたが、メトリクスやログなどを個別のツールで確認する必要があり、原因調査に時間を要するなど、開発エンジニアにとって使いやすい環境ではなかった。そこで、全社的な問題解決のスピードアップを目的に、新たなオブザーバビリティ環境の構築を検討した。

複数の製品を比較検討した結果、必要な機能がシームレスに統合され、開発品質とリリース頻度を高められると判断し、New Relicの採用を決めた。観測対象のシステム数に制限のないユーザーライセンスや、日本法人による手厚いテクニカルサポートも評価した。

2023年3月にNew Relicを導入したKINTOテクノロジーズは、KINTO ONEのシステム全体を可視化し、プロセス全体を網羅した観測データの収集と分析を可能にしている。これにより、アプリケーションのエラーログとして検知できない潜在的な不具合にも早期に対処できるようになり、ユーザー体験への悪影響を防いでいる。

また、APM(アプリケーションパフォーマンス監視)とBrowser(ブラウザーモニタリング機能)を活用してユーザー体験を定量的に把握し、スロークエリのボトルネックを解消したことで、フロントエンドの表示速度を大幅に改善した。一例として、平均17秒かかっていた特定のSQLクエリがミリ秒単位にまで短縮された。

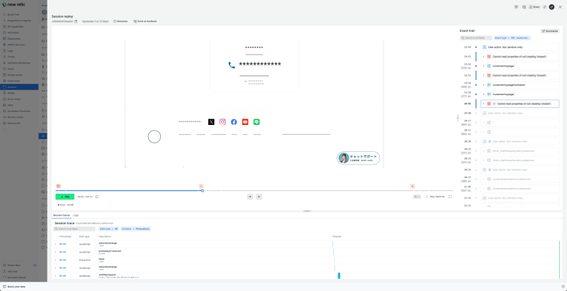

さらに、SREチームではユーザー体験を損なう不具合の原因調査にNew Relicの「Session Replay」を活用している。Session Replayでは、エラーが発生する前後の顧客の画面操作や、API呼び出しなどを詳細に記録・再現できる。エラーが含まれるセッションの「録画」を確認して、顧客が操作目的を達成できたか、画面を閉じ離脱してしまったかを把握できる。これにより、より正確に問題の発生原因を突き止め改善に結びつけることが可能となった。

New Relicの活用を定着させるため、独自のAIエージェント「New Relic Analyzer」も開発した。サービスに不具合が発生した際、アラート情報に含まれるIDをコミュニケーションツール「Slack」に投稿するだけで、AIエージェントがトレースやログを分析し、何が起こったかを要約して回答する仕組みだ。これにより、エンジニアの調査スキルに依存することなく、迅速に不具合の原因を把握できるようになった。

KINTOテクノロジーズのCloud Infrastructure Group インフラストラクチャアーキテクトである島川寿希也氏は、「KINTO ONEとその関連サービスではほぼ毎日リリースが行われている。New Relicによって開発アジリティは確実に向上した」と手応えを語る。また、「不具合発生時の開発チーム間での情報共有と連携も容易になった」と話している。