楽天銀行、基幹システムの監視体制を刷新 New Relicで安定稼働と原因究明を迅速化

楽天銀行は、基幹システムの可用性向上を目的に、オブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」を採用した。7月24日、New Relicが発表した。口座数の急増で大規模化するシステムの安定稼働を維持し、障害発生時の迅速な原因究明につなげる。すでに、特定日の監視体制の省力化や、メンテナンス時の障害未然防止といった効果も出ている。

楽天銀行は、楽天グループのデジタルバンクとして預金や決済、ローンなど幅広い金融サービスをオンラインで提供している。近年、楽天経済圏との連携を背景に口座数と預金残高が急拡大しており、2025年5月末時点で口座数は1700万口座を超え、5年間で約2倍に増加。預金残高も11兆円を突破している。

こうした急速な成長に伴い、各種サービスを支える基幹システムは大規模化の一途をたどっていた。銀行システムは社会インフラであるため、同社では24時間365日の無停止運用を原則としているが、システムの規模が大きくなるにつれて、万一の際に迅速な原因究明を行い、安定稼働を維持する難易度が高まっていた。

このような課題を解決するため、楽天銀行はオブザーバビリティプラットフォームの導入を検討。複数製品を比較した結果、開発、基盤、運用の各部門が部署を横断して迅速に原因究明できる分かりやすいユーザーインターフェースを備えていた点を高く評価し、New Relicの採用を決めた。また、厳格なセキュリティ要件への適合性も決め手となった。New Relicのプラットフォームに送出されるデータが個人情報を含まないメトリクスデータのみである点や、観測範囲を柔軟に選択できる点が、同行のポリシーに合致した。

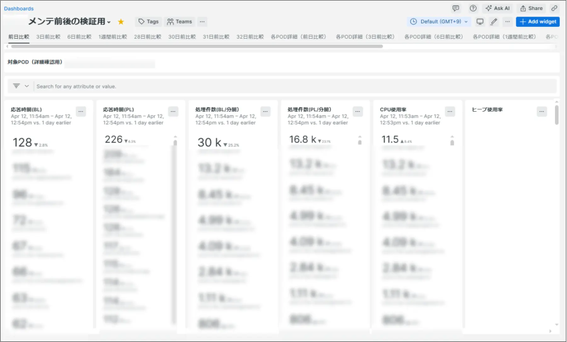

同行は2022年にNew Relicを導入し、基幹システムの観測を開始。その後、基幹システムの基盤をコンテナプラットフォーム「Red Hat OpenShift」へ移行したが、その観測にもNew Relicを活用している。月1回の定期メンテナンス時には、New Relicのダッシュボードでシステム全体への影響をチェックし、レスポンス低下などの問題が認められた場合はメンテナンス前の状態に戻すことで、障害を未然に回避する運用を実現した。また、従来は膨大なトランザクションが発生する特定日に複数の技術者が張り付きで監視していたが、導入後はNew Relicの扱いに慣れた少数の技術者で対応できるようになった。

今後は、基幹システムだけでなく他のシステムにもNew Relicの適用範囲を広げる。テスト時のパフォーマンス計測やエラー箇所の特定など、開発プロセスにも観測を組み込み、開発スピードと拡張性を確保しながら、高い可用性を維持していく。

楽天銀行で常務執行役員システム本部担当役員システム本部長を務める早川一氏は、「New Relicの働きによって、システム全体のみならず『口座の開設』や『振込』といったサービスや機能一つひとつの稼働状況がつぶさに捉えられるようになった。そのため、何らかの問題が発生しても即座に原因を究明し、関係各部に対処を依頼できるようになった。原因究明のスピードは劇的に向上している」と述べている。

#NewRelic #RakutenBank #Observability #FinTech #APM